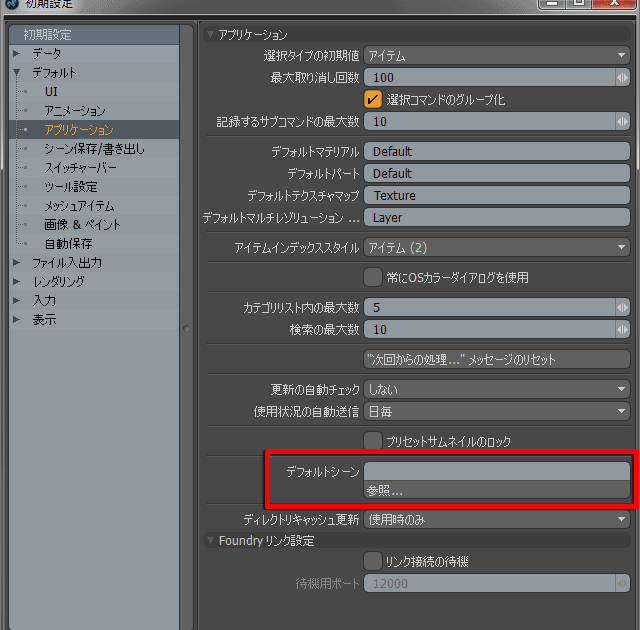

レンダリング設定やライトやカメラの位置など、modo 起動時のシーンに特定のファイルを使用したいことがあります。このような場合は「デフォルトシーン」を使用します。新規シーン(Ctrl+N) にも対応してます。 以前はスク […]

Tips

modoの.cfgファイルについて

modoのフーラムで、フリーズしやすいと言う人にフリースクリプト全部消せばいいよ。というアドバイス見るたびそんな事あるの!?と思ってたんだけど、これは本当です。 modoはcfgで色々できる仕様なんだけど、仕様をよく理解 […]

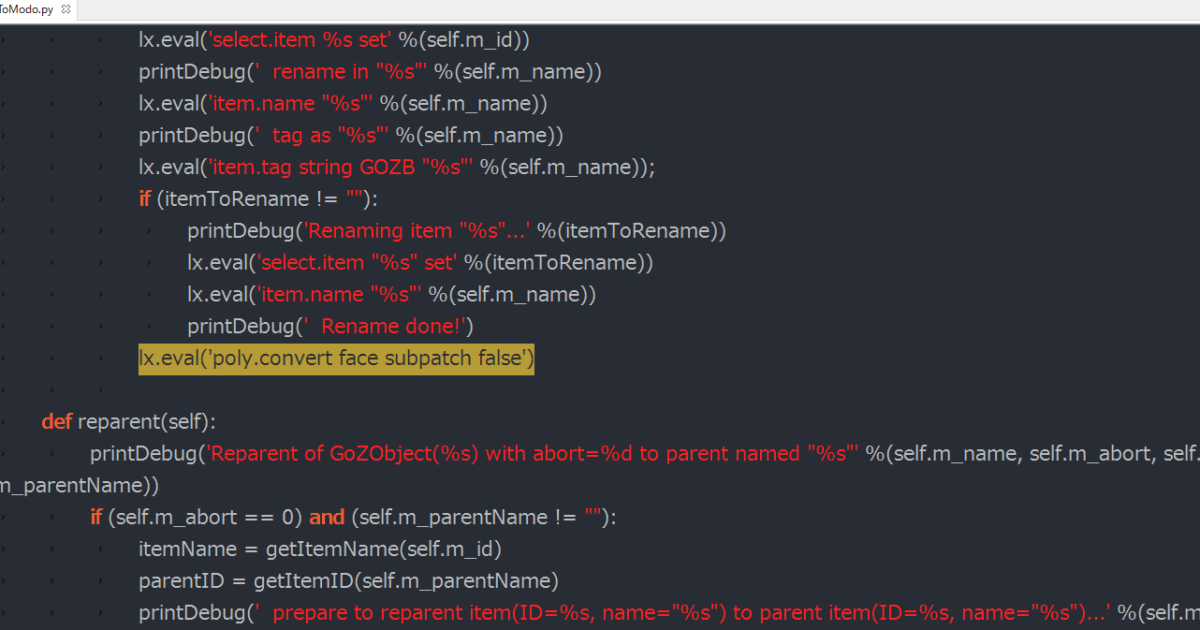

modoのGoZでサブディビをOFFにする方法

ZBrushからmodoにモデルをGoZすると、デフォルトではサブディビジョンが有効で読み込まれます。 重いデータが更に重い状態になってしまうため困ります。 スクリプトファイル GoZBrushToModo.py の以下 […]

modoでカメラの角度でテクスチャ切り替えるリグ

カメラの角度でテクスチャ切り替えるリグ作ってみた。Live2D Euclid的な感じのことが標準機能でできます。 リグの組み方は単純です。 カメラと平面オブジェクトをDirection Constraintして、平面が常 […]

MeshFusionでアニメーション

MeshFusionはアニメーション出来るらしいのでテストしてみた。 空中でニンジンが切り刻まれるアニメにしたら、動きすぎて切れていく課程がわからなくなってしまった。 あとで知ったけどMeshFusionアイテムにマテリ […]

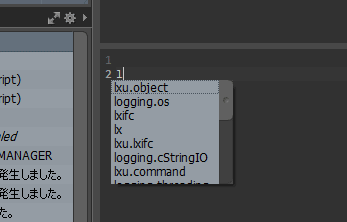

modoのスクリプトエディタで入力候補表示

modo 901のスクリプトエディタはTabキー押すと入力候補を表示します。

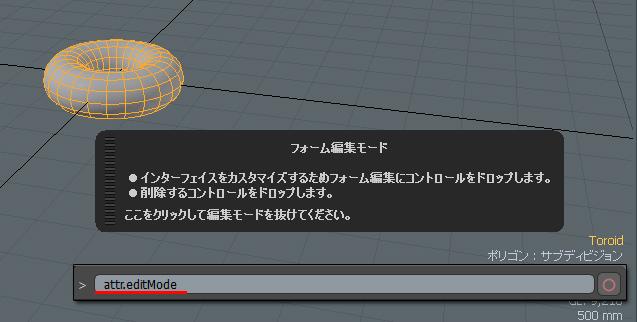

UIを編集出来る「フォーム編集モード」

modo 901の新機能「attr.editMode」コマンド。 ZBrushのようにボタンをドラッグアンドドロップで、UIのボタンを追加・削除出来るフォーム編集モードに入ります。

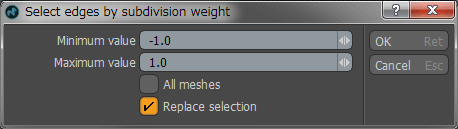

エッジウェイトの値でエッジを選択する方法

901から「select.edgesByWeight」コマンドが追加されました。 サブディビジョンのエッジウェイトの値でエッジ選択するコマンドです。UIからアクセス出来るのかな?

modoでロープ的なの作ってみた

modoでロープ的なの作ってみた。触手も安心。 作り方は単純で SplineFalloff でデフォーマの影響をカーブに沿わせてます。 円柱の場合は Transform デフォーマのエフェクタ用のロケータに、X軸とZ軸を […]

modoのプロシージャルシャッター機能

901からプロシージャルシャッター機能が追加されました。 衝突の強いところから自動的にオブジェクトが粉砕されて、オブジェクトが段階的に粉々にできます。 あまり期待してなかったけど思ってたより使えそうで面白いです。処理はそ […]

modo の Sculpt Layer

modo 901で新しく搭載されたSculpt Layer使ってみた。球体にBackground to Multiresolution Meshを使って別のメッシュを転送してます。 Background to Multi […]

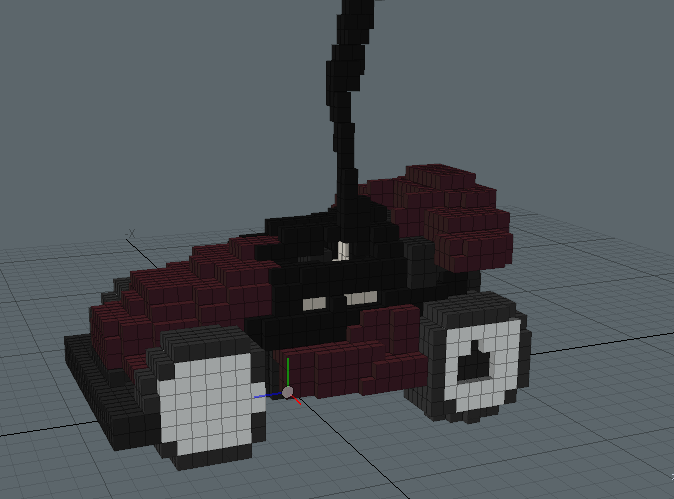

modoでレゴや8bitなエフェクト作ってみた

作り方の流れはParticle Generatorを使って空間にブロックを等間隔に敷き詰める。 ブロックの「サイズ」をデフォルト状態で0に設定して見えないようにし、Intersectを使ってトーラスの近くと判定したブロッ […]

台風でコロッケ飛ばされてきた

カメラトラッキングしたかっただけです。。。 コロッケはmodoのソフトボディーを使用ました。 壁に当たってからゆっくり落ちる表現は、コロッケがぶつかるコリジョンオブジェクト付近にだけ作用するようにフォールオフを設定した下 […]

modoでホーミングミサイル

modoのパーティクルノードでホーミングミサイルを作ってみた。 ミサイルの動きはFlashゲームなんかで使われてるのと同じ基本的な計算を使用しています。球体は正弦波ノードで自動的にアニメーションしてます。 パーティクル全 […]

modoでオートリトポ

modo 801にはオートリトポその物はありませんが、実験的な機能として mesh.octree コマンドが搭載されています。ドットモデルっぽく変換する事もできるので試してみると面白いかも知れません。 relaxを使用す […]